かぎろい(2020年12月)

今回も10月の豊旗雲の和歌に続き、名古屋大学名誉教授 三矢保永先生より、柿本人麿のかぎろいの和歌について寄稿いただきました。三矢先生が撮影された美しい写真とともにお楽しみください。

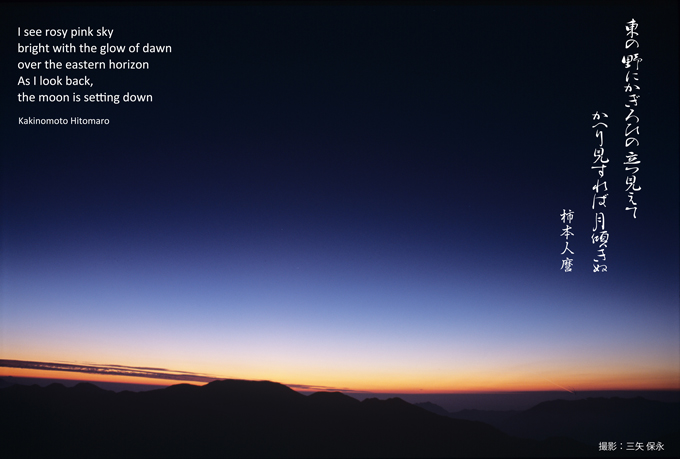

ひむがしの 野にかぎろいの 立つ見えて かへり見すれば 月かたぶきぬ

万葉集巻一48柿本人麿

注:訓は斉藤茂吉著万葉秀歌(岩波新書)より

この歌を人麿の代表作といっても異存をはさむ人はいないでしょう。それは、万葉学の著名な研究者や歌人による万葉集の秀歌選集には、必ず掲載されていることからも分かります。

この歌を単独で詠むと、夜明け前に深淵な宇宙に展開される雄大壮麗な光景、東方と西方の空に生起する天象の変化が詠み込まれており、叙景的な歌と解釈できます。しかし、この歌が、題詞に「輕皇子の安騎(あき)の野に宿りませる時、柿本朝臣人麿がよめる歌」と書かれている長歌に続く四つの短歌のなかの一つであり、一連の長歌と短歌を互いに関連させて解釈すると、壮大なドラマの詩(叙事詩)に激変します。

まず、単独の1首の叙景歌として、詠んでみることにしましょう。キーワードである「かぎろい」について説明します。晴れた日の未明、夜明けの1時間ほど前から、東の空の地平線が少し赤みがかかり(朱色というほうがふさわしい)、その朱色の帯が次第に上方に上がりはじめるとともに、赤みも増していきます。10分~15分くらい経つと、赤みが最高潮に達します。

掲載している写真は、まさにこの頃のかぎろいを山頂から撮影したものです。撮影地は北アルプス水晶小屋(2900m)前、撮影時期2005年8月5日。稜線の高い山は野口五郎岳(2924m)。朱色の帯の上方の空には、濃紺色へと続くグラディエーションが現れ、さらにその上方は漆黒の暗闇へと続いています、赤色から濃紺へのグラディエーションの途中には、黄色までは、はっきりと識別できますが、さらによく観察すると薄緑色から緑色がかっているように、かすかに感じられます。色彩学の基本である色相環からも、赤と青の間に黄色や緑が存在しており、かぎろいの上方域に、緑色を感じても理にかなっています。この情景を、新元号「令和」の発案者とされている中西進氏は、その著書柿本人麿(講談社学術文庫)のなかで、「僅かに紅の光芒がきざしながら」と説明されていますが、「紅の光芒」よりも「薄い虹の光芒」のほうが、よりふさわしいように思います。かぎろいの絶頂期を過ぎると、朱色の帯はさらに上方へ移動し、その下側の帯は明るさが増して、次第に白っぽくなり、やがて日の出を迎えます。 かぎろいは、このようにまさに立ち上がる態様といってもよいと思います。

この和歌の詠まれた時期は、持統6年 or 7年(ユリウス歴692 or 693年)の冬であったようです。毎年、安騎の野の現在地宇陀市では、万葉公園で冬の満月の翌朝(旧暦11月17日)にかぎろひを観る会が開催され、見えたか、見えなかったか、の宣言が発せられるとのこと。2019年には第48回目として12月13日(金)に開催されました。なぜ、この旧暦の満月が選ばれたかについては、かぎろいを見たとき、後ろを振り返ってそこに月があれば、それは満月だからです。(地球を間にして、太陽と反対側に月があれば、それは満月となる)

前述したようにこの和歌は、題詞に「輕皇子の安騎(あき)の野に宿りませる時、柿本朝臣人麿がよめる歌」に含まれる長歌1首とこれに続く短歌4首のなかの3番目の短歌です。これらの一連の和歌を総じて解釈するためには、皇統関係と政治的な背景をある程度知っておく必要があります。

柿本人麿の生年は不詳ですが、660年頃とみられているようです(以下では仮に660年としておきます)。壬申の乱(672)のときは、12才で敗者の側にいたとの見方があります。人麿が宮廷歌人として登場するのは、持統朝であり(称制686‐689、在位期間690‐697)、最初の歌は持統3年(689)の草壁皇子挽歌(巻二 167‐170)とされています。人麿の作詞期間は、689‐700年とされており、持統朝とおおむね重なります。持統天皇のお気に入りであったことがうかがわれます。

天武天皇には、有力な三人の皇子がいました。高市皇子(654?‐696)、草壁皇子(662‐689)、大津皇子(663‐686)で、長男、次男、三男という位置付けになりますが、皇位継承順位は、母親の地位によって、第1順位は、天武天皇の皇后鸕野讃良皇女(うののさららのひめみこ、後の持統天皇)の嫡男の草壁皇子、第2順位は、天武天皇の妃大田皇女(鸕野讃良皇女の姉)の長男大津皇子、第3順位が、天武天皇の嬪胸形君徳善(むなかたのとくぜん)の女の長男高市皇子と逆転していました。ともに天智天皇の皇女であり、大田皇女が姉、鸕野讃良皇女が妹であることから、大津皇子が第1順位となっても、順当といえなくもないのですが、大田皇女は大津皇子が5才のときに早逝されたので、順位が下がったものと思われます。大津皇子は文武両道に長けており人望もありましたが、一方草壁皇子は、ひ弱で繊細であったとの見方もあります。(読み物としては、梨木香歩が自著丹生都比売のなかで草壁皇子を登場させています)

天武天皇が崩御する(686)と、皇太子草壁皇子に次ぐ皇位継承者大津皇子が謀反の罪により自害させられてしまいます。鸕野讃良皇女が実子である皇太子草壁皇子への皇位継承を安定化するために、仕組んだ罠との説もあります。しかし、期待された草壁皇子は、その3年後(689)に27才の若さで世を去ります。この草壁皇子の嫡男が軽皇子(683‐707、後の文武天皇)ということになります。

すこし脇道にそれますが、大津皇子の墳墓は葛城市の二上山にあり、二上山の麓には當麻寺があります。この寺には、日本最古級で由来に諸説がある根本曼荼羅が所蔵されており、これにまつわる中将姫伝説で有名です。折口信夫は、當麻寺に伝わる中将姫伝説・根本曼荼羅、二上山に留まっている大津皇子の魂、衆生を極楽浄土へ導く山越来迎図などに着想を得て、「死者の書」をしたためました。大津皇子は滋賀津彦としては蘇り、中将姫とともに、極楽浄土へ旅立つ(であろう)という難解な物語です。

はなしを元に戻しましょう。

草壁皇子がこの世を去る以前に、皇子は人麿らを従えて、はやり安騎の野に遊猟したことがありました。「ひむがしの野に...」を詠んだ時は、前述したように、持統6年 or 7年(692 or 693)の冬でした。このとき、軽皇子は、わずか10才or 11才。人麿は32、33才ぐらいのことでした。人麿にとっては、前回に草壁皇子に随行して遊猟したとき以来のことになるでしょう。まず、長歌では、草壁皇子(別称日並皇子)の頌詞で始まり、荒野への厳しい道のりをたどって、安騎の野に一夜を過ごした古を思い出した感激が歌われています。

これに続く短歌は、下記の4首です。

46 安騎の野に宿れる旅人うち靡き寝も寝らめやもいにしへ思ふに

47 ま草苅る荒野にはあれど黄葉の過ぎにし君が形見とそ来し

48 東の野に炎の立つ見えて反り見すれば月かたぶきぬ

49 日並の皇子の命の馬並めて御狩立たしし時は来向ふ

(訓は、https://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se356176.html 山口大学名誉教授 吉村誠 訓読万葉集 EPWING版より)

これらの4首は、長歌からは独立しており、これらで起承転結の役割を果たしている、とされています。それぞれの散文訳例は、下記のようになります。

46番:都から遠く離れた荒野である安騎の野に一夜を過ごす私たちは、日並皇子とともに訪れた古のことがしみじみと思い出されて、安らかに眠ることなどできましょうか。

47番:廬に使う草を刈る荒れ野ではありますが、紅葉のようにあの世へ去っていった日並皇子の形見の土地として、この地を再び訪れました。

48番:表題の歌で、訳するまでもない情景描写です。この1首は起承転結の転の役割をもっています。一夜を過ごした翌日のまだ明けやらぬ暗い早朝から、起き出して狩りの準備に取りかかろうとするときの情景です。寒さによって吐く息は白く、作業する手もかじかんでいたことでしょう。幼い軽皇子も従者の助けを借りて、準備に余念がなかったことでしょう。多くの解説書では、この夜明けの歌をも、荒野における凄絶な風景としたり、あるいは日並皇子のときも同じ光景であったとする懐旧の念を想起させたりして、早朝が醸し出す精気に欠ける解釈が多いようです。しかし、早朝から狩りの準備に取りかかっているのですから、吐く息は白くて荒くなり、準備の手さばきは素早く、各人の動作には勢いというものがあってしかるべきでしょう。私には、この歌からは、むしろこれから狩りに出かけるという気迫や勢いが感じられます。

49番:日並皇子の命(みこと)が、かって馬を勢揃いさせて、狩りに出発した時が、まさにここに到来しました。

この一瞬は、日並皇子の遺子である軽皇子が、これから猟に出発する現在の一瞬と重なります。第4首目の結によって、日並皇子の追慕は完結します。この意味するところは、軽皇子が日並皇子に成り代わったことであり、皇統譜正統の皇子であることを高らかに歌いあげたことでしょう。

このような背景を考えると、皇位継承の権力闘争に結びついた政治色の強い一連の歌群であるといってもよいでしょう。この歌が披露されてから、4 or 5年後に軽皇子は天皇に即位(697)しました。若干15才の少年でした。

補足

万葉仮名の原文は、「東野炎 立所見而 反見為者 月西渡」と書かれています。これを格調高い万葉調の訓「ヒムガシノノニ カギロイノタツミエテ カエリミスレバ ツキカタブキヌ」と訓読みしたのは、江戸時代の中期の国学者賀茂真淵(1697‐1769)の著書万葉考においてでした。ぞれ以前には、「炎」は「ケブリ」と訓読みされていました。たとえば、真淵よりもすこし前の国学者の契沖(1640‐1701)の著書万葉代匠記では「アズマノノ ケフリノタテルトコロミテ カヘリミスレハ ツキカタフキヌ」と訓読みされていました。真淵の訓読みを知ったからには、それ以前の訓読みの格調の低さには、「エッ、なにこれ」というほど唖然としてしまいます。真淵の訓読みによって、格調高い万葉調でこの和歌を読むことができることは、なんと幸せなことでしょうか。

現代の万葉学者にも、「炎」を「ケブリ」と読むべきだと主張している人もいるようです。「ケブリ」は一体どこから立つのでしょうか。朝餉の準備のために、狩りの一団がたきび火を使ったときの「ケブリ」、あるいは荒れ野の遠くに見える民家から立ちのぼる「ケブリ」でしょうか。いずれにしても、早朝の緊張感に欠けるばかりでなく、詩情も損なわれるように思われます。「ケブリ」派の人たちには、実際にかぎろいを見てください、とお伝えしたい。かぎろいが立ち始める時間は、薄暗いを越えて、まだ真っ暗に近い状態で、手元も不如意なくらいです。例えば、2019年のかぎろひを観る会12月13日(金)の奈良県の日の出の時間は6時54分でした。これより1時間前の6時では、たとえ西の地平線に没しようとしていた満月の残照があったとはいえ、やはり夜の暗さです。荒れ野である安騎の野において、もし民家あったとしても、(朝餉の準備のために)けぶりが立つものでしょうか。もし立つことがあったとしても、目立って見えるほどの十分な明るさがあるとも思われません。この時間帯では、視野に訴えるものは、やはり東の空の地平線に現れる朱色のかぎろいの上端であるはずです。そして、このかぎろいは、まさに時間とともに、立ち上がってくるのです。

執筆に際しては下記の文献を参照しました。

1) 万葉秀歌(上)斎藤茂吉 岩波文庫

2) 柿本人麿 中西進 講談社学術文庫

3) 万葉集全訳注原文付き(一) 中西進 講談社文庫

4) 万葉集釋注(一) 伊藤博 集英社文庫

2020年9月 名古屋大学名誉教授 三矢保永先生より寄稿

Tweet